Studienteilnahme

Aktuell suchen wir Studienteilnehmende zu folgenden Themen:

Mensch-Roboter-Interaktion mit Berührung

Im Rahmen dieser Studie wird untersucht, wie Menschen auf die Interaktion mit einem Roboter reagieren.

Ablauf der Studie

Die Teilnahme umfasst einen einmaligen Termin. Währenddessen gehen Sie gemeinsam mit einem sozialen Roboter mehrere kurze Strecken. Dabei werden Herzfrequenz und Schweißproduktion gemessen. Zu Beginn und am Ende füllen Sie jeweils einen kurzen Fragebogen aus.

Wer kann teilnehmen?

- Alter von mind. 65 Jahren

- Gehen ohne Hilfsmittel möglich

Bei Interesse an der Studienteilnahme erreichen Sie uns unter 06221-3191562 oder per E-Mail: Theresa.Buchner(at)agaplesion.deund bei generellen Fragen unter roboterstudie.pmed(at)med.uni-heidelberg.de

PlasMa-Studie

PlasMa - Schwangerschaftsbezogene neuronale und hormonelle Veränderungen im Zusammenhang mit Depressionsrisiko

Im Rahmen dieser Studie wird untersucht, inwiefern die schwangerschaftsbedingte neuronale Plastizität, hormonellen Veränderungen und das Risiko einer postnatalen Depression im Zusammenhang stehen. Ziel ist die Rekrutierung von 400 Frauen, welche noch nie eine Schwangerschaft erlebt haben und diese in naher Zukunft planen, um sie über die Schwangerschaft hinweg zu begleiten. Um unserer Forschungsfrage nachzugehen, führen wir vor und nach der Schwangerschaft eine Magnetresonanztomographie (MRT) durch. Zudem erfassen wir hormonelle Veränderungen, sowie den Verlauf depressiver Symptome über die gesamte Schwangerschaft hinweg.

Ablauf

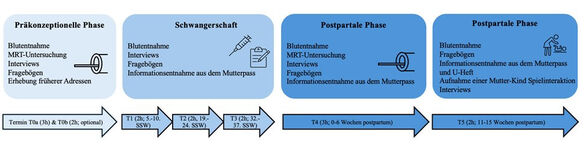

Die Studie besteht aus drei Phasen und umfasst sechs bis sieben Erhebungszeitpunkte: die präkonzeptionelle Phase, die Schwangerschaft und die postpartale Phase.

Bei einer vollständigen Teilnahme wird die Studie mit einer Gesamtaufwandsentschädigung von 300-345 € vergütet.

Einschlusskriterien:

- ≥18 Jahre

- ausreichende Deutschkenntnisse

- Planung einer Schwangerschaft innerhalb des nächsten Jahres

- bestehende Krankenversicherung

Link zur Probandeninfo: XXX

Kontaktdaten:

Bei Interesse oder Fragen zu dem Projekt melden Sie sich gerne über folgende E-Mail-Adresse:

plasma.PMED(at)med.uni-heidelberg.de

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Studienleitung: Dr. Nora Moog

Ansprechpartnerin: Nele Behrens

"STAR_T"-Familienstudie

Stress and resilience factors during relationship transitions (STAR_T)

Ziele der Studie:

- Training des Umgangs mit Partnerschaftskonflikten

- Verbesserung der mentalen Gesundheit der ganzen Familie

- verbessertes Verständnis der Auswirkungen von Konflikten

Wer kann teilnehmen?

- Personen in Partnerschaft, die ihre Kommunikations- und Konfliktlösefähigkeiten verbessern wollen

- mit einem Kind zwischen 11 und einschließlich 17 Jahren

- in 1 Haushalt lebend

- deutschsprachig

- mit Zugang zu einem internetfähigen Smartphone

Ablauf

Nach anfänglicher Befragung und Speichelprobenentnahme findet eine Teilnahme am PAARweise Online-Training über 11 Wochen statt. Nach Beendigung des Trainings finden drei weitere Befragungen statt.

Ihr Nutzen

- kostenlose Teilnahme am PAARweise-Training

- Wunschgutscheine über 90€ für jede erwachsene Person und über 50€ für jedes teilnehmende Kind

- wertvoller Beitrag zur psychologischen Paar- und Familienforschung

Interessiert?

Bei Interesse besuchen Sie uns gerne auf Instagram, auf unserer Webseite oder kontaktieren Sie uns per Email. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Bela-Studie zu belastenden Geburtserfahrungen

Die Studie wurde für Mütter und Väter eingerichtet, die ein Baby bekommen haben und sich seit der Geburt wegen eines schwierigen Geburtsverlaufs belastet fühlen.

Sie erreichen uns Dienstags zwischen 13:30 bis 15:00 und Mittwochs zwischen 11:00 bis 13:00 Uhr unter 06221-56-34438 (ansonsten über AB) oder generell per Mail unter: BELA.PMED(at)med.uni-heidelberg.de

Nähere Informationen im Flyer: Bela-Studie

STUDIE „SOZIALE MODULATION VON CHRONISCHEN UNTERBAUCHSCHMERZEN“

ENDOMETRIOSE, CHRONISCHE UNTERLEIBSSCHMERZEN UND PARTNERSCHAFT

Endometriose ist eine komplexe Erkrankung, die 10-15% aller gebärfähigen Frauen betrifft. Chronische Schmerzen sind das Leitsymptom der Erkrankung. Soziale Faktoren, wie das Zusammenleben in einer Beziehung, beeinflussen die Schmerzverarbeitung und den Grad der Belastung durch die Erkrankung.

Ziel und Ablauf der Studie

Die Studie untersucht den Einfluss sozialer Interaktionen zwischen Endometriose-Patientinnen und ihrem Partner/ ihrer Partnerin auf die Verarbeitung von chronischen Unterbauchschmerzen. Dies geschieht mithilfe kurzer Alltagsbefragungen (EMA) (zweimal 7 Tage mit 3 Wochen Pause) und einer Mini-Paarintervention. Darüber hinaus untersuchen wir die Rolle des Hormons Oxytocin mithilfe von Speichelproben.

Die Studie wird mit 150 Euro/Person vergütet.

Haben Sie Interesse teilzunehmen?

Wir suchen Frauen mit diagnostizierter Endometriose und deren Partner/in. Die Teilnahme ist möglich, wenn:

- Sie als Paar teilnehmen

- Sie zwischen 18 und 45 Jahre alt sind

- die Beziehungsdauer länger als 6 Monate beträgt und Sie als Paar zusammenleben

- die mit Endometriose diagnostizierte Person einen monatlichen Menstruationszyklus hat

- keine zusätzlichen Diagnosen anderer chronischer Schmerzerkrankungen vorliegen

- keine Schwangerschaft vorliegt

Bei Interesse und Fragen erreichen Sie uns per E-Mail: sip(at)med.uni-heidelberg.de

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Universitätsklinikum Heidelberg

M.Sc. Zoe Wörner

Prof. B. Ditzen

Abgeschlossene Studien:

Schwan-Studie

Stresserleben und kindliche Entwicklung während der COVID-19 Pandemie

Stresserleben und kindliche Entwicklung während der COVID-19 Pandemie

Übergang zur Elternschaft

Die Schwangerschaft und die erste Zeit mit dem Baby sind oft ein von Glücksgefühlen begleiteter Lebensabschnitt. Jedoch kann diese Zeit auch viele Herausforderungen mit

sich bringen. Besondere Umstände wie die COVID-19 Pandemie, können zusätzliche Stressfaktoren im Übergang zur Elternschaft sein und das psychische Wohlergehen junger Familien beeinflussen.

Ziel und Ablauf der Studie

Die SCHWAN-Studie untersucht, wie sich das subjektive Stresserleben und die körperliche Stressreaktion (erfasst über Speichelproben) im Übergang zur Elternschaft auf die

Paar- und Eltern-Kind-Beziehung sowie die Kindesentwicklung auswirken können. Die Studie umfasst vier Termine von der Schwangerschaft bis zum Ende des ersten Lebensjahres des Kindes. An den ersten zwei Terminen nehmen die Teilnehmenden online von zu Hause teil. Wenn das Kind 9 bzw. 12 Monate alt ist, laden wir die Teilnehmenden und ihr Kind vor Ort an einen unserer beiden Studienstandorte, nach Heidelberg oder München, ein.

Interesse teilzunehmen?

- Sie sind mind. 18 Jahre alt

- Sie sind mind. in der 26. Schwangerschaftswoche und erwarten keine Mehrlinge

- Die Teilnahme Ihres*r Partners*in (Onlinefragebogen) ist erwünscht, aber keine Voraussetzung

Bei Interesse und Fragen erreichen Sie uns per E-Mail:

schwan.psych(at)med.uni-heidelberg.de oder telefonisch unter 06221 56 37006

Oder starten Sie die Studie direkt unter:

https://ww2.unipark.de/uc/schwan-studie/

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Prof. B. Ditzen & Dr. N. Nonnenmacher, Universitätsklinikum Heidelberg

Prof. A.-L. Zietlow, TU Dresden

Prof. C. Reck, LMU München

Musiktherapie für Frauen mit Depressionen (MUSED-Studie)

Hintergrund:

Depressionen gehören zu den am weitesten verbreiteten psychischen Störungen. Depressionen wirken sich auf viele Bereiche des Erlebens und Verhaltens aus und gehen häufig mit Veränderungen der Emotionsregulation und Stressregulation einher.

Trotz bedeutender Fortschritte in der Entwicklung von Behandlungsmöglichkeiten, spricht ein Drittel aller depressiven Patienten nur unzureichend auf die Behandlung an. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung und Erforschung neuer Behandlungsmöglichkeiten von besonderer Bedeutung.

In der MUSED-Studie untersuchen wir, ob eine Musik-Gruppentherapie die Behandlung bei depressiven Frauen wirkungsvoll ergänzen kann.

Was sind die Ziele der Studie?

In der MUSED-Studie wird untersucht, welchen Beitrag Musiktherapie zur Behandlung von Depressionen bei Frauen leisten kann. Da Musik direkt die Gefühle anspricht und Einfluss auf unser Stresserleben nimmt, liegt die Vermutung nahe, dass Musiktherapie eine wirkungsvolle Ergänzung bei der Behandlung von Depressionen darstellen kann.

Ziel der Musiktherapie ist es, die Symptome der Depression zu lindern sowie mögliche negative Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit, wie zum Beispiel Stress zu reduzieren und das Wohlbefinden zu steigern.

Die Wirksamkeit der Musiktherapie soll anhand psychologischer und psychobiologischer Messungen evaluiert werden.

Die Studie läuft wie folgt ab:

Zu Beginn der Studie werden ein diagnostisches Screening sowie eine Online-Befragung am Institut für Medizinische Psychologie druchgeführt. Daraufhin erfolgen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen psychophysiologische Messungen im Alltag mit 48-Stunden-EKG sowie Speichelabgabe 6 Mal am Tag. Am darauffolgenden Tag erfolgt wieder ein Ausfüllen von Fragebögen über eine Stunde.

Die Interventionsphase erstreckt sich über circa 10 Wochen. Hierzu werden die Teilnehmerinnen per Zufall entweder der Interventionsgruppe (10 Sitzungen Musiktherapie und Standardbehandlung) oder der Wartelisten-Kontrollgruppe (zunächst Standardbehandlung, Musiktherapie erfolgt nach Abschluss aller Messungen) zugeteilt. Während der Musiktherapie werden die Teilnehmerinnen sowohl selbst musizieren als auch Musik hören. Musikalische Vorerfahrungen oder Fertigkeiten sind hierzu jedoch nicht erforderlich.

Nach der Interventionsphase erfolgen erneut Messungen bei uns am Institut für Medizinische Psychologie, sowie Messungen im Alltag über zwei Tage.

Wer kann teilnehmen?

Zur Durchführung der MUSED-Studie werden ab sofort bis zum Sommer 2020 Frauen zwischen 18 und 65 Jahren gesucht, die unter einer Depression leiden. Alle Teilnehmerinnen erhalten eine Musiktherapie-Gruppenbehandlung mit 10 Sitzungen à 120 Minuten.

Kontakt und Ansprechpartner:

Die Studie ist abgeschlossen. Es werden keine weiteren Teilnehmenden aufgenommen.